F.A.Q

An die Öffentlichkeit, an Journalisten und deren Vorgesetzte, an zukünftige Journalisten. Die Öffentlichkeit kann Informationen anfordern und Beschwerden einreichen. Journalisten und deren Vorgesetzte können sich darüber informieren, welche Praktiken sie im Hinblick auf konkrete Situationen oder neue Herausforderungen am besten anwenden sollten. Und schließlich können Journalistenschulen und journalistische Fakultäten beim RBJ Unterstützung finden, um Lehrveranstaltungen zur Berufsethik auszubauen.

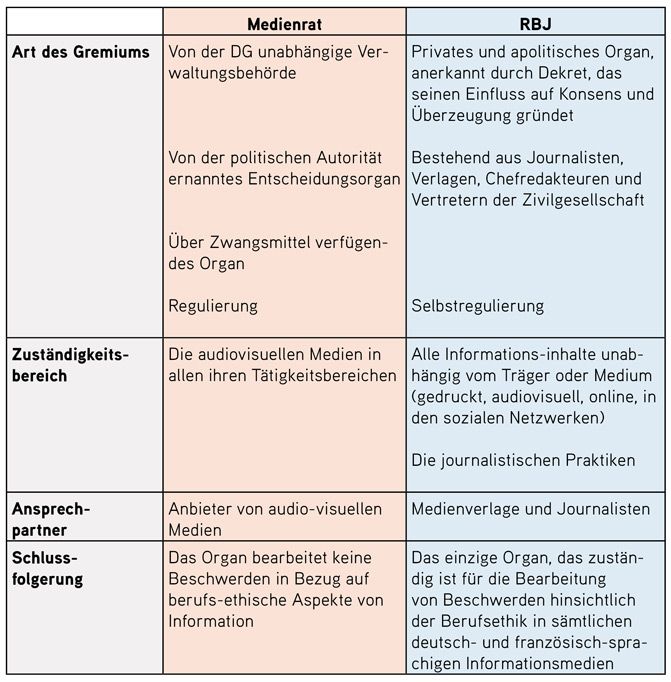

Ja. In Belgien ist Journalist keine geschützte Berufsbezeichnung wie beispielsweise Architekt oder Arzt. Sich öffentlich zu äußern ist ein grundlegendes Menschenrecht. Aber die Ausübung eines Rechts bringt auch Verantwortung mit sich. Es gilt natürlich, die Rechtsvorschriften einzuhalten, aber auch die dem Berufsstand eigenen deontologischen Regeln. Die berufsethischen Verpflichtungen schützen das Publikum vor Informationen, die verfälscht, parteiisch oder beeinflusst sind, beispielsweise durch geschäftliche Interessen. Infolgedessen betreffen diese Verpflichtungen alle, die Informationen journalistischer Art verbreiten, unabhängig von dem dazu benutzten Medium (gedruckte Presse, Radio, Fernsehen, Internet…); nicht nur diejenigen, die einen Presseausweis haben, Mitglied eines Berufsverbands für Journalisten sind oder für bekannte Medien arbeiten. Das Dekret der französischen Gemeinschaft vom 30. April 2009 (und das Dekret vom 23. März 2013 für die Deutschsprachige Gemeinschaft) gibt der Tätigkeit des RBJ eine rechtliche Grundlage.

Nein. Viele Journalisten möchten sich unterstützt fühlen in ihrem Bestreben, die Berufsethik zu beachten, während sich zugleich die Arbeitsbedingungen in dem Beruf wandeln (Schnelligkeit, Konkurrenz, neue Technologien…), oder sie möchten Elemente zur Beantwortung von neuen Fragen finden, die sie sich in Bezug auf die Berufsethik stellen. Dies sind die wichtigsten Aufgaben des RBJ.

Selbst in Fällen, wo eine Beschwerde eingereicht wird, ist der RBJ kein „Gericht“ für Journalisten, sondern ein Wegweiser mit dem Ziel, die geltenden Praktiken im Hinblick auf die Berufsethik zu verbessern. Er bevorzugt den Weg der Vermittlung. Eine Stellungnahme, welche eine Beschwerde als begründet erachtet, kann für den betroffenen Journalisten bzw. die betroffene Journalistin unangenehm sein, wird aber vor allem wie ein Appell wirken, keine Vorgehensweisen mehr zu verwenden, die nicht in Einklang mit der Berufsethik stehen.

Erster Schritt: Sich an das betroffene Medium wenden, um eine einvernehmliche Lösung zu suchen: Berichtigung, Anspruch auf Gegendarstellung, Leserbrief, Meinung… Wenn das nicht möglich ist, kann man sich an den RBJ wenden per Fax, Post oder E-Mail, entweder um Informationen anzufordern oder um eine Beschwerde einzureichen. Die Beschwerde muss alle Angaben enthalten, die erforderlich sind, um den Fall zu beurteilen. Sie muss in französischer oder deutscher Sprache eingereicht werden.

Dann wird der RBJ den betroffenen Parteien eine Vermittlung anbieten. Sollte dies scheitern, prüft der RBJ den Fall, um zu entscheiden, ob die beanstandete Praxis den Regeln der Berufsethik entspricht oder nicht.

Hinweis: Nur weil eine Person sich durch einen Journalisten bzw. eine Journalistin in ihren Rechten verletzt sieht, liegt nicht zwangsläufig ein ethisches Fehlverhalten vor. Journalismus muss bisweilen unbequem sein.

Nicht selten beklagen Beschwerdeführer oder außenstehende Beobachter, dass Mitglieder des RBJ bei dem Medium angestellt sind, das von der Beschwerde betroffen ist, oder dass sie Akteure einer Organisation (Berufsverband AJP) sind, die an der Ernennung von seinen Mitgliedern beteiligt ist. Damit bemängeln sie die fehlende Unabhängigkeit seitens des Rates oder verweisen auf Entscheidungen, die sie für korporatistisch oder für gesteuert halten. Wie steht es damit genau? Legen diese Beschwerdeführer oder diese Beobachter nicht mit Recht den Finger auf den wunden Punkt?

Journalistische Selbstregulierung: berufsständisch und unabhängig zugleich

Tatsächlich zielen diese Vorwürfe auf die eigentliche Grundlage des Prinzips einer journalistischen Selbstregulierung, nämlich die Regulierung des Berufsstands durch den Berufsstand selbst, ohne das Eingreifen einer externen Stelle. Die Existenz eines jeglichen Presserats beruht somit auf einem grundlegenden Paradox: es handelt sich um ein berufsständisches Gremium, das zugleich unabhängig ist! Selbstverständlich ist die journalistische Selbstregulierung berufsständisch. Wer sonst, wenn nicht Journalisten oder Informationsmedien, könnte einen Sitz in dem Gremium haben, das über journalistische Praktiken mit Blick auf Berufsethik diskutieren soll? Wenn diese Mitglieder dort keinen Sitz hätten, dann würde die kollektive, organisierte Selbstregulierung, im Dialog mit der Öffentlichkeit, keinen Sinn ergeben. Zwar würde die journalistische Berufsethik gelten, so wie sie dort gilt, wo es kein solches Gremium gibt, für jedes einzelne Medium, ohne eine echte Einheitlichkeit, ohne Absprache, ohne gleiche Anwendung und gleichen Zugang. Und jedes Problem, das sich aufgrund eines Mediums stellt, könnte dazu führen, dass die Behörden als Reaktion darauf restriktive Maßnahmen erlassen, die sich gegen alle Medien richten. Denn ohne eine strukturierte, berufsständische Selbstregulierung steht die Möglichkeit eines verbindlichen Eingreifens von außen im Raum, auf die Gefahr hin, das einzuengen oder unter Druck zu setzen, was das Wertvollste für den Journalismus ist, die Freiheit. Weil die Freiheit auf dem Spiel steht, über all das zu informieren, zu recherchieren, zu forschen, was Sinn ergibt und die Gesellschaft ausmacht, nimmt die gesellschaftliche Verantwortung von Journalisten und Medien gegenüber ihren Berufskollegen und ihren Zielgruppen die Form der Selbstregulierung an.

Keine funktionale, finanzielle oder verwaltungstechnische Verbindung zu staatlichen Stellen

In diesem Bestreben, sich von solchen Eingriffen von außen abzugrenzen, sucht, fordert und etabliert die Selbstregulierung also ihre Unabhängigkeit. Daher zieht sie es vor, keinerlei funktionale, finanzielle oder verwaltungstechnische Verbindung zu den staatlichen Stellen zu haben. So erhält der RBJ zwar eine Unterstützung durch die Fédération Wallonie-Bruxelles (Französische Gemeinschaft Belgiens), aber indirekt, in Form einer Beihilfe, die an den Berufsverband Association des Journalistes professionnels (AJP) gezahlt wird und es diesem ermöglicht, seinen Mitgliedsbeitrag für die Dachorganisation des RBJ, die Vereinigung AADJ, zu zahlen. Die einzige gerechtfertigte Verwendung, die sich daraus ableitet, ist die Zahlung eines Betrags an die VoG, der es ermöglicht, dass der Rat gut funktioniert. Diese gute Funktionsweise wird deutlich, wenn man dessen Jahresbericht liest…

Journalisten und Verlage gleich gewichtet

Die Unabhängigkeit zeigt sich auch in der gleichen Gewichtung, die den Journalisten (organisiert im Berufsverband AJP) und den Verlagen innerhalb der Organisation zukommt, welche die Aufsicht über den RBJ hat: ihre finanzielle Beteiligung muss gleich hoch sein und das Kräfteverhältnis ebenfalls ausgeglichen (gleiche Anzahl von Stimmen, gleiche Anzahl von Verwaltern).

Unparteilichkeit der Mitglieder

Diese wird ebenfalls durch eine Organisationsweise gewährleistet, bei der eine Trennung besteht zwischen den Mitgliedern des Verwaltungsrats der VoG, welche die Mitglieder des RBJ ernennen, und ebendiesen Mitgliedern, die nach ihrer Ernennung den Mitgliedern des Verwaltungsrats keine Rechenschaft schuldig sind, außer wenn sie gegen die Grundsätze verstoßen, die in der Geschäftsordnung der Institution festgelegt sind… zu denen auch die Unparteilichkeit gehört!

Offen gegenüber der Zivilgesellschaft

Diese Unabhängigkeit ist also nicht nur institutioneller Art. Sie kommt in der Funktionsweise selbst des Rates zum Ausdruck. Dieser setzt sich natürlich aus Fachleuten zusammen – Journalisten, Vertreter von Verlagen, Chefredakteure. Aber trotzdem steht er Vertretern der Zivilgesellschaft offen und somit einer Sicht von „außen“, von außerhalb der Branche. Auf diese Weise soll dieses Unter-Sich-Sein vermieden werden, das manche anprangern. Zwar bedauern einige, dass dieses oder jenes Mitglied aus der Zivilgesellschaft früher als Journalist/in tätig war. Wenngleich die Möglichkeit besteht, dass in dieser Hinsicht Weiterentwicklungen erfolgen wie auch auf anderen Gebieten, und man sich vorstellen kann, dass in Zukunft einfach jedermann Mitglied des Gremiums werden kann, muss man doch festhalten, dass es nicht einfach ist, über journalistische Berufsethik zu diskutieren, wenn man keine Kenntnisse über die Funktionsweise der Medien hat, und dass eine frühere Tätigkeit als Journalist/in nichts an dem Fachwissen ändert, welches die Person aus ihrem derzeitigen Fachgebiet mitbringt…

Nur Vertreter des Berufsstands als solcher

Was die Journalisten und Verlage betrifft, die Mitglied des RBJ sind, so zeichnen diese sich dadurch aus, dass sie dort niemanden vertreten! Oder vielmehr dadurch, dass sie dort ausschließlich den Berufsstand vertreten. Denn sämtliche Mitglieder werden in erster Linie wegen ihrer Berufserfahrung und ihres Interesses an journalistischer Berufsethik ernannt: er oder sie fungiert auf keinen Fall als Vertreter oder Verteidiger irgendeines Mediums oder irgendeiner Interessengruppe. Ganz abgesehen davon, dass in der Verfahrensordnung die Möglichkeit vorgesehen ist, jegliches Mitglied als befangen abzulehnen, das ein persönliches Interesse in dem von der Beschwerde betroffenen Fall hat oder das direkt und konkret in den redaktionellen Bearbeitungsprozess der beanstandeten medialen Produktion eingebunden war.

Kollektiver Charakter der Entscheidung

Freilich – und das trägt zum Missverständnis bei – ist es durchaus möglich, dass Mitglieder, die für ein Medium arbeiten, das von der Beschwerde betroffen ist, an der Sitzung teilnehmen und an der Entscheidung mitwirken. Aber es hieße auch hier, den kollektiven Charakter des Gremiums außer Acht zu lassen, wenn man glaubt, dass dieses eine Mitglied oder diese wenigen Mitglieder auf die Debatten Einfluss nehmen könnten. Der Rat besteht aus 20 ordentlichen Mitgliedern und 20 Stellvertretern bzw. Stellvertreterinnen – wobei letztere die Besonderheit haben, dass sie sich an der Diskussion beteiligen können – und beschließt meistens nach dem Konsensprinzip, nach bereichernden Gesprächen, die sich in differenzierten Entscheidungen niederschlagen. Bisweilen kommt es auch zur Abstimmung, wobei durch diese Vorgehensweise auch die unterschiedlichen geäußerten Standpunkte deutlich werden. Wie soll man sich vorstellen, dass sich in diesem höchst gemeinschaftlichen, von Diskussionen geprägten Verfahren alle Mitglieder aller Kategorien einstimmig hinter die Verteidigung eines Einzelinteresses stellen könnten? Im Übrigen, wie sollte man sich vorstellen, dass ein solches Einzelinteresse auch bloß zum Ausdruck kommen könnte, ohne direkt von den anderen Mitgliedern gerügt zu werden?

Der Beweis (falls noch erforderlich)

Für alle, die noch Zweifel haben, genügt es, sich den Ausgang der Jahr für Jahr vom RBJ abgegebenen Stellungnahmen genauer anzuschauen. Diese Stellungnahmen zeigen sich außerordentlich konstant und variieren im Durchschnitt zwischen 50 % begründeten (oder teilweise begründeten) Beschwerden und 50 % unbegründeten Beschwerden.

Siehe auch: WAS GARANTIERT MIR EINE UNABHÄNGIGE BEARBEITUNG MEINER BESCHWERDE?

Der RBJ ist kein Gremium, das Journalisten gegen das Publikum verteidigt oder deren Praktiken um jeden Preis rechtfertigt. Das Gremium besteht aus Fachleuten der Medienbranche (Journalisten, Verlage, Chefredakteure) sowie Personen außerhalb des Berufsstands (Hochschullehrer, Rechtsanwälte, Verbandsmitglieder, Richter…). Die journalistische Erfahrung des Generalsekretärs bzw. der Generalsekretärin des RBJ in Verbindung mit seiner/ihrer juristischen Ausbildung bietet ebenfalls eine Gewähr für eine faire Behandlung sowohl der Beschwerdeführer als auch der Journalisten.

Die erste Etappe des Verfahrens ist der Versuch einer Vermittlung. Anschließend, während der Bearbeitung der Akte, kann der RBJ die Parteien vorstellig werden lassen, um ihre Argumente anzuhören. Und seine Stellungnahmen müssen begründet werden.

In juristischer und finanzieller Hinsicht, nein. Aber in moralischer Hinsicht. Der RBJ ist kein Gericht, das zur Zahlung von Schadenersatz verurteilt und erst recht nicht zum Ausschluss vom Beruf. Die moralische Autorität des RBJ liegt insbesondere darin begründet, dass Journalisten öffentlich bekannte Personen sind, die Wert auf ihre Glaubwürdigkeit legen und von denen die Mehrheit sehr auf eine verantwortungsbewusste Ausübung ihres Berufs bedacht ist. Für ein ethisches Fehlverhalten bestraft zu werden, selbst in moralischer Hinsicht, birgt die Gefahr, diese Glaubwürdigkeit und dieses Verantwortungsbewusstsein in Frage zu stellen. So hilft die moralische Autorität des RBJ den Journalisten, präventiv zu handeln, indem sie jegliche Praxis vermeiden, die den Regeln der Berufsethik widerspricht.

In keinem Fall kann oder will der RBJ die Veröffentlichung eines Artikels oder die Ausstrahlung eines Beitrags verhindern.

Ein dreifaches Prinzip garantiert die Unabhängigkeit des RBJ:

- die Französische Gemeinschaft finanziert den RBJ nicht direkt, sondern die VoG, welche den RBJ gegründet hat, und sie finanziert sie nur zur Hälfte, durch den Berufsverband Association professionnelle des journalistes (AJP). Der RBJ trifft seine Entscheidungen völlig frei;

- kein politischer Mandatsträger oder Mitglied einer Exekutivgewalt kann Mitglied des RBJ noch Verwalter der VoG sein;

- all das, einschließlich des Betrags der Zuwendung der Französischen Gemeinschaft, ist in einem Dekret des Parlaments festgehalten, und nicht in einem einfachen Ministerialerlass, was dem System eine stärkere Gewähr für den Fortbestand verleiht

WARUM KOMMEN MANCHE AN DEN MEDIENRAT GERICHTETE BESCHWERDEN ZUM RBJ – UND UMGEKEHRT?

MÜSSEN JOURNALISTEN DEN „CORDON SANITAIRE“ (BRANDMAUER) EINHALTEN?